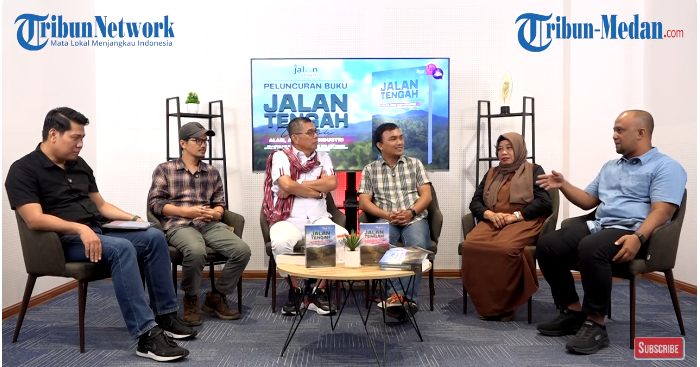

Tangkapan layar suasana diskusi “Jumpa Tengah” di channel Tribun Medan.(HO/kaldera)

Tangkapan layar suasana diskusi “Jumpa Tengah” di channel Tribun Medan.(HO/kaldera) Oleh: Fakhrur Rozi

BELUM lama ini, penulis mendapat kesempatan berbincang dan mendiskusikan satu buku yang baru ditulis oleh Bang Hinca (Hinca Ikara Putra Panjaitan XIII), anggota DPR asal Sumatera Utara dari Partai Demokrat. Diskusi itu atas undangan dari Pemimpin Redaksi Tribun Medan, Iin Solihin. Penulis sudah mengernyitkan dahi saat dikirimkan kover buku berjudul ‘Jalan Tengah Untuk Alam, Adat Dan Industri” dengan sub judul, “Pelajaran Dari Suku Sami Finlandia dan Suku Inuit Kanada untuk PT Toba Pulp Lestari Menuju Hilirisasi Serat Nusantara dalam Semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto”. Wajarlah ya, karena belakangan ini isu Toba Pulp Lestari (TPL), tengah kembali ramai mewarnai wacana publik Sumatera Utara, dari judulnya, buku ini semacam ‘cari masalah’ (baca: menarik cenderung nekat).

Menarik, karena buku ini menurut dugaan penulis disusun berbasis pengalaman empiris Bang Hinca sebagai anak Asahan, Sumatera Utara dengan tugas-tugas legislatornya. Cenderung nekat, karena judulnya seolah melawan arus utama wacana publik yang berkembang tentangnya.

Dalam diskusi bersama Bang Hinca itu, penulis juga bersama dengan Tonggo Simangunsong (jurnalis, Ketua AJI Medan), Nikson Sinaga (jurnalis Harian Kompas), dan Ramdeswati Pohan (jurnalis senior, Dosen STIKP Medan). Setelah diskusi dan mendengarkan langsung dari Bang Hinca, harus diakui, konflik antara TPL dan masyarakat adat di kawasan Danau Toba selama ini hadir di ruang publik sebagai drama panjang. Dalam buku itu, Bang Hinca menyinggung memori kolektif publik, dengan menuliskan sejarah konflik TPL dan masyarakat. Sejak awal, sepertinya ia ingin mengonstruksi narasi buku itu mengenai jalan tengah untuk TPL. Jalan tengah itu bukan sekadar kompromi, tetapi upaya memahami bahwa konflik adat–industri–negara tidak pernah bersifat hitam-putih. Ia tersusun dari sejarah yang panjang, regulasi, hingga pertarungan makna tentang siapa yang paling berhak atas tanah dan lingkungan.

Dalam buku itu, Bang Hinca misalnya, menuliskan tentang peristiwa kebocoran pipa klorin saat era Indorayon tahun 1993 sering diceritakan sebagai bencana besar, padahal sebagian laporan teknis menunjukkan insiden itu signifikan dan diklaim terkendali. Tetapi stigma terlanjur hidup dan diwariskan. Wacana anti-industri, terutama yang diproduksi oleh NGO, LSM, atau kelompok aktivis, juga memainkan peran penting. Dalam konteks TPL, narasi seperti “tutup pabrik” masih muncul hingga saat ini tanpa analisis menyeluruh terhadap implikasi sosial-ekonomi bagi masyarakat luas. Meskipun sudah ada solusi yang pernah dimediasi pemerintah, tapi nyatanya konflik TPL dan masyarakat ini masih ada. Dalam diskursus kekinian isu soal TPL juga tetap ke arah, tutup dan hentikan operasional perusahaan.

Diskusi kami mendorong peran pemerintah yang lebih kuat dan signifikan. Dalam bukunya, Bang Hinca menawarkan gagasan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan kerangka baru. Tradisi lokal seperti Martonggo Raja, diusulkan sebagai model dialog yang lebih sesuai dengan konteks sosial-budaya Toba. Ia menawarkan ruang dengar yang tidak sekadar legal-formal, tetapi berbasis penghormatan dan kesetaraan. Tradisi Batak sebenarnya sudah memiliki pranata penyelesaian konflik bernama Martonggo Raja, forum musyawarah yang menekankan penghormatan, kesetaraan, dan mendengar satu sama lain. Mekanisme ini dapat menjadi ruang perjumpaan antara adat, industri, dan negara untuk membuka ulang percakapan yang selama ini buntu. Di tengah perubahan global menuju ekonomi hijau, posisi industri berbasis serat seperti TPL sebenarnya bisa menjadi bagian dari strategi nasional. Tetapi stabilitasnya sangat bergantung pada penyelesaian konflik sosial di hulu. Di sinilah diharapkan negara (baca: Presiden RI) hadir (memimpin Martonggo Raja), sebagai penata ruang yang memastikan penyelesaian yang win-win solutions. Jadi tidak ada yang kalah atau menang, tetapi sama-sama menang.

Stimulasi Media Massa

Dalam diskusi itu, ada hal lain yang penulis amati saat berbicara tentang eksistensi media sosial saat ini dalam penyebaran informasi berkaitan konflik TPL dan masyarakat adat. Meski tidak dibahas secara khusus, ada kesadaran dalam kondisi sekarang media sosial menjadi medium yang dimanfaatkan secara massif dalam penguatan wacana TPL dan masyarakat adat. Kegelisahan Bang Hinca atas kondisi ini juga tergambar. “Karena itu jugalah ku tulis buku ini,” katanya. Bang Hinca mengakui situasi media sosial sebagai mesin dalam mengggerakkan isu dan massa sangat kuat. Bang Hinca tidak membantah, ketika kami sebutkan media sosial sangat berperan besar dalam rangkaian peristiwa kerusuhan Agustus – September 2025.

“Aku langsung teringat, ke mana kawan-kawan media massa (baca: pers)? Aku rasa, kita harus kembali membahas persoalan bangsa ini di ruang-ruang media massa,” ujarnya.

Penulis pun merasakan hal demikian. Sudah saatnya, media massa yang juga memiliki platform digital (dengan beragam kemampuan eksposur) mengisi gap informasi yang saat ini jamak masyarakat kita peroleh dari akun-akun non-media massa (non-pers) di media sosial. Mungkin diskusi “Jumpa Tengah” di Tribun Medan menjadi pendorong awalnya. Pimred Tribun Medan, Iin Solihin, pun menyatakan berkenan sebagai medium itu atau menjadi mercusuar yang ikut menerangi media massa lainnya di Sumatera Utara. Istilah sederhananya, kolaborator.

Dari hitungan di atas kertas, terdapat 30 anggota DPR RI asal Sumatera Utara, jika semua memanfaatkan media massa (pers) dan platform digitalnya untuk mengarusutamakan pemikiran dan isu yang diperjuangkan Anggota DPR RI itu, tentu kualitas informasi akan lebih terjaga. Di sisi lain, media massa juga mungkin akan mendapatkan stimulan tambahan dalam merawat eksistensinya. Nah, ini bagi penulis juga jalan tengah. Bukan menghadap-hadapkan pers dan media sosial (platform digital), lalu menambahkan frasa ‘senjakala media massa’ di belakangnya. Ah, tidak begitu mainnya, Bung…!(*)

*Penulis adalah praktisi media, akademisi, pengurus PWI Sumut 2021-2026.